vol.3

2023/12/01

白内障手術の歴史

今日では低侵襲で行われる白内障手術ですが、白内障手術とはいったいいつから始まったのでしょうか?

今回は驚くほど古い!

白内障手術の歴史についてご紹介していきたいと思います。

歴史をさかのぼる事、西暦800年頃、インドで書かれた医学書にあります。

その頃は針で目を突いて水晶体を眼球後方に落とし込む「墜下法」が白内障手術として記されています。もちろん麻酔は無く、痛みや感染症の危険性を考えるととても怖い手術ですね。

日本にはこの方法が14世紀頃伝わったようです。

その後、18世紀頃には水晶体摘出術が考案され、その頃に手術を受けた患者さんは全て、分厚い眼鏡をかけないといけなかったようです。

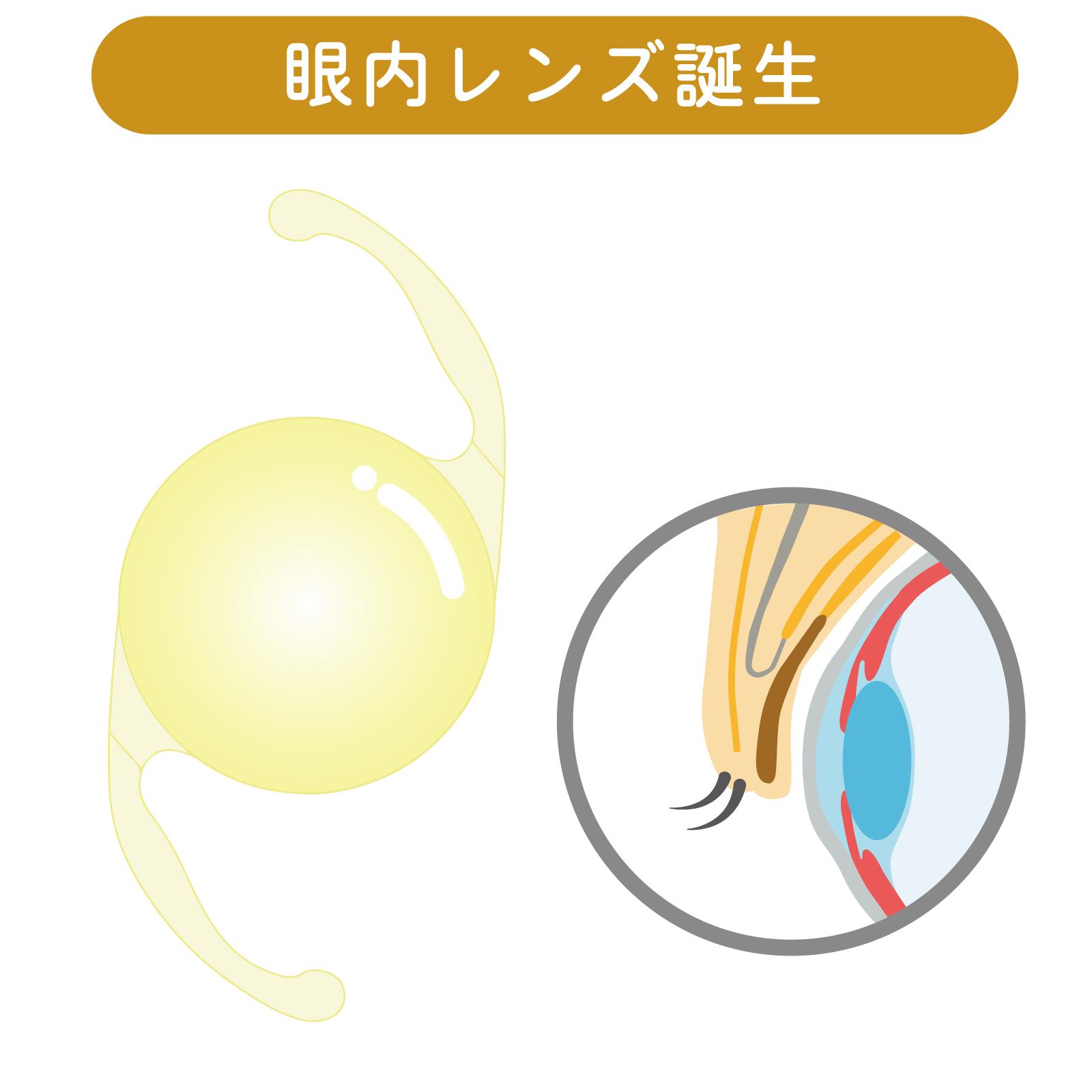

20世紀半ばには眼内レンズが発明されました。

続いて、超音波乳化吸引装置も発明され、今日行われている治療に近づいてきました。

1990年代には折りたためる眼内レンズが普及し、小さい創口で挿入できるようになり白内障手術の質が飛躍的に高まりました。

傷口が小さいほど患者さんの負担は減り、治りも早く、手術後の感染症リスクも下げられるようになりました。

驚きの歴史、そして、長年にわたる医療の進歩が見えたでしょうか?

このように日々進歩する医療に携わり、アイセンタースタッフも医療の質の向上に向けて自己研鑽し、患者さんと関わっていきたいと思います。