一重まぶたと二重まぶた

目が他人に与える印象は大きいです。特に瞼(まぶた)が、一重まぶたか二重まぶたかによって違います。何故、一重まぶたの人、二重まぶたの人がいるのでしょうか?その理由などについてお話しします。

1.構造の違い

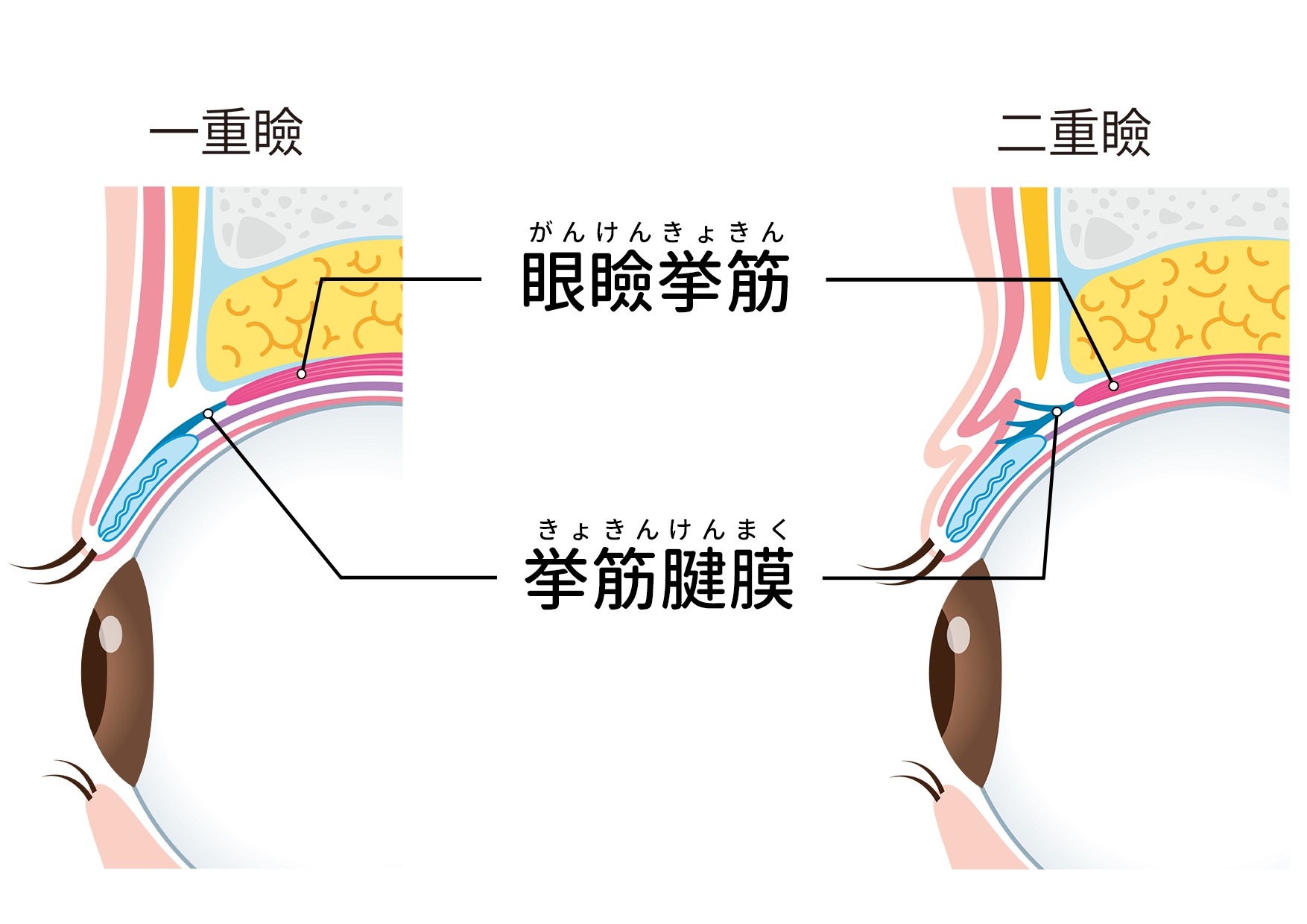

まぶたの開閉を行う眼瞼挙筋(がんけんきょきん)の近くにある挙筋腱膜(きょきんけんまく)という組織が枝分かれして、まつ毛の生え際付近の上まぶたの皮膚にも連絡して、目を開ける際に皮膚も一緒に引き上げられます。その部分で皮膚が折れ曲がり、皮膚が覆い被さって、段差が生まれます。これが二重まぶたです。

一重まぶたの場合は、挙筋腱膜が皮膚に連絡していないため、目を開けた際に、まぶたを持ち上げる力が弱く、皮膚が折れ曲がらないという構造になっています。

2.遺伝

遺伝子学で有名な「メンデルの法則」によると、親から引き継ぎやすい性質を「顕性(優性)」、引き継ぎづらい性質を「潜性(劣性)」と定義しています。この定義をまぶたに当てはめると、二重まぶたは顕性(優性)遺伝、一重まぶたは潜性(劣性)遺伝といわれており、一重まぶたより二重まぶたのほうが遺伝しやすいのがわかります。ただし、必ずしも遺伝子どおりになるとは限りません。まぶたの脂肪が多かったり、筋力が低かったりすると二重まぶたから一重まぶたになるケースも存在します。

3. 東洋(日本、中国、韓国などの北東アジア)人と西洋(欧米)人

東洋人は、一重まぶたと二重まぶたが混在しています。一方、西洋人はほぼ二重まぶたです。何故、東洋人は一重まぶたと二重まぶたが混在するのでしょうか。実は、日本はもともと彫りの深い顔立ち(縄文人)で、二重まぶたの人が多かったといいます。しかし、大昔の日本人の祖先(弥生人)が、食料を追い求めシベリアなど北方の寒い地域まで足を運ぶようになりました。極寒の北方で暮らしていたため、まぶた脂肪が増え、まぶたが厚くなり、目を寒さから守ることで、二重まぶたから一重まぶたになったといわれています。その後、弥生人が暖かい日本へ移り住んだことで、二重まぶたの縄文人と一重まぶたの弥生人の混血が生まれたといわれています。

一重と二重について、このような由来があったのは、新たな発見でした。目について、まだまだ知らないことがたくさんあります。今後もアイセンタースタッフとして、目について勉強しながら、日々精進していきたいと思っています。